食中毒対策!食材の温度管理を見直そう

気温が上昇してくると増えてくるのが「細菌性の食中毒」です。食中毒を防ぐためには、早めの対策が必要です。

細菌は【温度・水分・栄養分】の3つの条件がそろった時に増殖し、特に温度が一番大きな影響を与えていると考えられています。

食品が腐敗すると臭いや味が変化しますが、食中毒菌は味や匂いに変化が起こることが少ないため、気づかないうちに食べてしまい、事故が起こる可能性があります。

事故が起こる前に、食材の温度管理を見直し食中毒を防ぎましょう。

① 冷蔵庫・冷凍庫の温度管理

業務用冷蔵庫の庫内温度を1日3回(営業開始前、営業中、営業終了後)は必ずチェック・記録をしましょう。

製品の温度表示が正しいか、温度計を使って確認するとより良いでしょう。

冷蔵庫内の衛生点検ポイントを見直しましょう。

おすすめ記事 > 夏本番の前に!業務用冷蔵庫の衛生点検のススメ

② 調理中の温度管理

菌は常温の温度帯で最も増殖します。

トッピング材料など、常温に置いて作業する場合は、少量ずつ小出しで使ったり、氷を下に引くなどの工夫をしてください。

短時間でも調理中の食品が常温に置かれていないようにしましょう。

トッピングが日常的に行われるような場合は、サンドイッチコールドテーブルの導入がおすすめです。

天板にホテルパンが嵌め込んであり、庫内の空気でホテルパンを冷やします。サンドイッチやピザ屋などで使われることが多く、ホテルパンにレタスやキャベツ、トマトなどの食材を冷やしておき、調理中にすぐ手が届く仕様となっています。

③ 加熱・冷却温度と時間

ほとんどの食中毒の細菌は加熱に弱く、十分な加熱で死滅させることができます。

食品の中心温度が75℃の状態で1分以上の加熱をしましょう。ただしノロウィルス対策には中心温度が85~90℃で90秒以上の加熱が必要です。

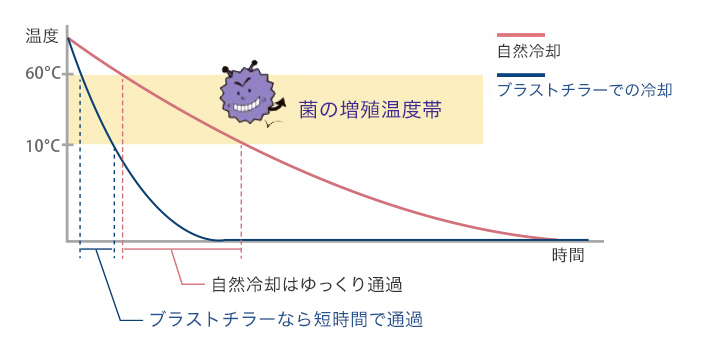

加熱後に保管する場合(クックチル)は、素早く食品の中心部の温度を下げる必要があります。常温で放熱させる自然冷却ではなく、ブラストチラー/ショックフリーザーなどの機器を活用し急速冷却しましょう。

おすすめ記事 > ブラストチラーの使い方

さいごに

食中毒を防ぐためには、日々の食材の温度管理がとても大切です。厨房では多くの食材を扱うため、常に細かな温度管理が求められます。フクシマガリレイではタブレットを活用した衛生管理が可能なHACCP支援システムなどのデジタルツールもご用意しています。これらを使うことで人手や時間をかけず、効率よく安全な食材管理をすることもできます。

これからの季節、食中毒を防ぐために、今一度食材の温度管理を見直して、しっかりと対策をしていきましょう。